公務員試験の過去問の入手方法

公務員試験の勉強の基本は、過去問を解くことです。

公務員試験を受ける人が多い大学に在籍していれば、大学や研究室に過去問のストックがあるかもしれません。

ですが、そうでなければ、自分で過去問を取り寄せる必要があります。

国家公務員試験と地方公務員試験では入手方法が異なるので、それぞれ説明します。

国家公務員試験の試験問題の入手方法

国家公務員試験の場合は、人事院の国家公務員試験採用情報NAVIに各試験区分ごと過去問が掲載されています。

ですが、掲載されているのは直近の1〜2年分のみですし、公開されていない問題もあります。

そのため、古い過去問や試験問題の全体像を確認するためには人事院に申請を出して過去問を取り寄せる必要があります。

申請方法は以下の通りです。

人事院の「情報公開制度のご利用のご案内」から行政開示請求書をダウンロードして記載し、印紙を貼って人事院に郵送します。

行政開示請求書を送付してしばらくすると、人事院から申請した住所に「行政文書開示決定通知書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」が送られてくるので、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を記入し、印紙を貼って人事院に郵送します。

申請した住所に過去問が届きます。

以下で細かく説明します。

【STEP①】行政開示請求書を人事院に郵送

人事院の「情報公開制度のご利用のご案内」から開示請求書をダウンロードします。

PDFとWordがあります。どちらも様式は同じです。

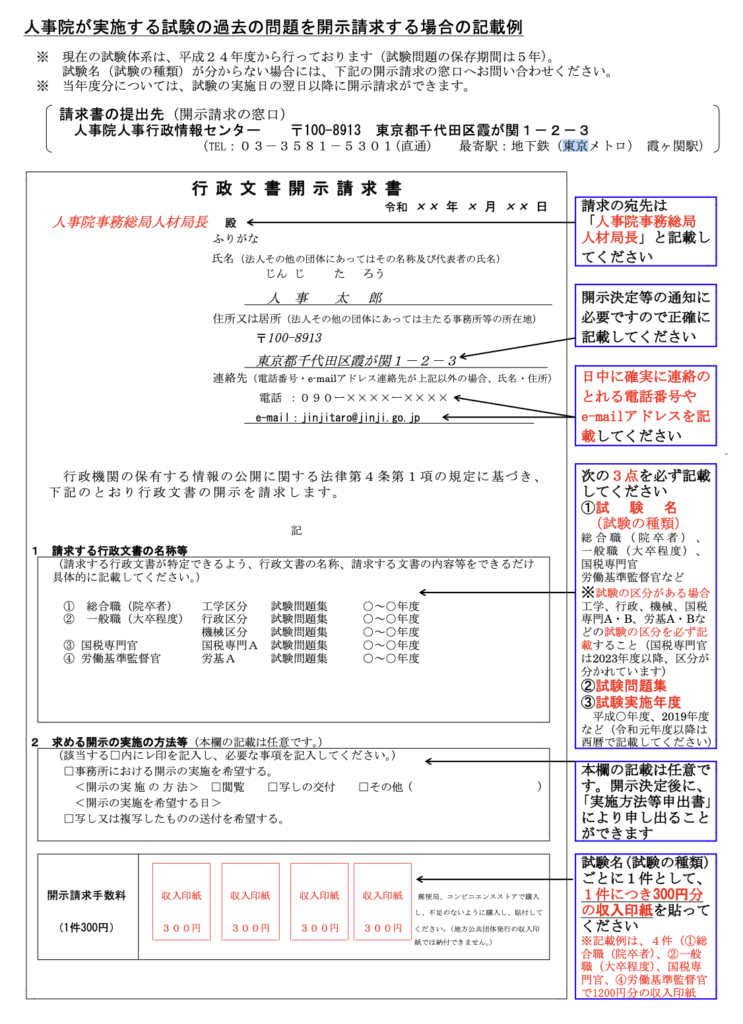

以下の記載例にならって記載したのち、必要額の印紙を貼って人事院に郵送します。

宛先は「〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 人事院人事行政情報センター」です。封筒の切手も忘れないように貼りましょう。

行政文書開示請求書に貼り付ける印紙は年度が多くても少なくても関係なく、試験の種類ごとに300円分です。収入印紙や切手はコンビニや郵便局で購入できます。

【STEP②】行政文書の開示の実施方法等申出書を人事院に郵送

行政開示請求書を人事院に送付し、数週間経つと、申請時に記載した住所に人事院から「開示決定通知書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」が送られてきます。

そのうち「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入し、必要な額の印紙を貼り、郵送費としての切手も同封して、人事院に郵送します。

宛先は開示請求書と同様で「〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 人事院人事行政情報センター」です。封筒の切手も忘れないように貼りましょう。

この書類で過去問をPDFで受け取るがCD-Rで受け取るか選ぶことができます。紙を選ぶと量が多くなるため数万円の印紙と返送用の切手代が必要になります。

【STEP③】過去問が届く

あとは更に数週間ほど待っていれば、申請した住所に過去問が届きます。

地方公務員試験の試験問題の入手方法

地方公務員試験の試験問題の入手方法は、都道府県・市町村ごとに異なります。

過去問をHPに全問載せている自治体もありますし、自治体の採用部門に問い合わせないといけないところもあります。

国家公務員試験と同じく、問題の一部を例題として紹介している自治体が多いです。

自分が受けたい自治体の採用ページをチェックして、過去問が載っているか確認し、載っていなければ自治体に入手方法について問い合わせてみてください。

なお、地方公務員の筆記試験の問題は国家公務員試験の大卒程度と内容的には似ていることが多いので、国家公務員試験の過去問を勉強をすることでカバーすることが可能です。